目次

一般的な畳は大きく分けて3種類

現在、一般的に流通している畳は、大きく分けて3種類あります。それぞれ特徴も異なるため、張り替えの際は用途に合わせて選びましょう。

耐久性に優れた「縁あり畳」

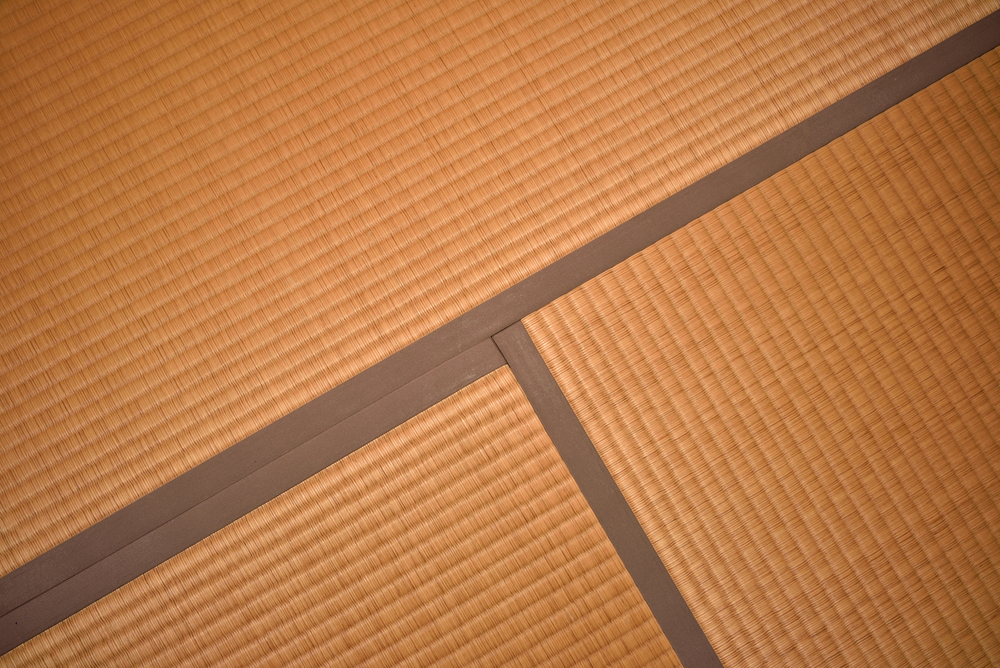

縁あり畳は、両端に「畳縁(たたみべり)」がつけられた畳です。もっとも普及している畳であり、日本家屋に多く使われます。

畳縁によって端や角が保護されており、耐久性に優れているのが特徴です。

オシャレでモダンな「縁なし畳」

縁あり畳に対して、畳縁がない種類の畳です。畳縁がないため縁あり畳に比べて傷みやすく、値段も高くなります。

しかし畳縁がないため、洋室とも親和性があるオシャレなデザインが人気です。フローリングと隣り合っていても違和感がなく、部屋全体に和モダンな雰囲気を出すことができます。

縁なし畳の中でも特に有名なのが、「琉球畳」です。琉球畳は半畳の大きさで作られる畳で、「七島い草」という特殊ない草が使われており、縦横交互に敷くことで畳目を見る方向によって色が変化します。その見た目から人気の高い畳ですが、現在は国内での材料の不足から品質維持が難しくなっています。

床の間専用の「床の間畳」

床の間専用に使われる畳です。通常、畳は「1畳」または「半畳」の決められた大きさの単位で作られますが、床の間用の畳は床の間のサイズに合わせて作られます。材料や色、形にもある程度融通が利くため、自分の好みに応じたアレンジを施すことも可能です。

床の間はインテリアのひとつとして扱われることが多いため、値段はほかの畳より高い傾向があります。

サイズにみる畳の種類

部屋の広さを表すときに「畳一畳分」のように表すことがありますが、実は畳の種類によって一畳のサイズが異なることはご存知でしょうか。

不動産公正取引協議会連合会によると、不動産広告にて部屋の広さを畳数で提示する場合、「1.62平方メートル」にするよう定められています。

しかし、畳を購入する際には必ずしも上記のサイズで記載されているとは限らないため、畳の種類別のサイズを把握することが大切です。そこで、江戸間・京間・中京間・団地間の畳のサイズについて解説します。

出典:不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」

江戸間

江戸間とは、江戸時代に関東圏に畳文化が伝わった際に普及した畳です。関東間や田舎間、五八間などとも呼ばれています。

もともと畳は京の都で使われていたもので、家を建てるときには畳のサイズを基準に柱を立てていました。

一方、江戸では人口増加にともなって先に柱を立ててから内装を作る効率重視の建築方法が編み出されたことにより、柱の位置に畳のサイズを合わせる手法が主流になりました。

そのため、江戸間は87×176センチメートル(1.54平方メートル)と、京間よりもサイズが小さくなっています。

京間

京間は畳発祥の地である京都をはじめ、関西圏から九州、四国まで西日本の広域で使われている畳です。

諸説ありますが、本来畳は板の間に置いてベッドのように使うもので、徐々に部屋全体に敷かれるようになっていきました。上に寝ることが前提となっているため、サイズが95.5×191センチメートル(1.82平方メートル)と大きめです。

1畳のサイズがもっとも小さい団地間と比較して20%ほど面積が大きく、京間の6畳は団地間の8畳相当になるので、購入時には畳の種類とサイズに注意しましょう。

中京間

中京間は江戸間が普及したあとに、愛知県や岐阜県などの中京圏で広まった畳です。北陸地方の一部や沖縄、奄美大島などでも使われており、江戸間に次ぐメジャーな畳といわれています。中京間のサイズは91×182センチメートル(1.65平方メートル)で、京間よりもやや小さめです。

団地間

団地間とはアパートやマンション、公団住宅などの集合住宅が数多く建てられるようになった、高度成長期ごろに広まった畳です。サイズは81×170センチメートル(1.44平方メートル)と、江戸間よりもさらに小さく作られています。

一軒家では江戸間や京間が使われていることが多いため、一軒家に住んでいた方が集合住宅に引っ越すと、「想像よりも部屋が狭い」と感じることもあるでしょう。

京間と団地間のサイズには約20%の差があり、京間の6畳は団地間の8畳ほどになるので、購入時にサイズを間違えないよう注意する必要があります。

畳表(たたみおもて)の種類(産地)

畳の表面の、ゴザのように編まれた部分を「畳表(たたみおもて)」と呼びます。伝統的な畳表の材料は「い草」と呼ばれる植物を乾燥させたものですが、近年では和紙や樹脂などの別の材料も用いられるようになりました。

・い草:湿度に応じて空気の水分を吸収・放出する調湿効果をもつ天然素材。消臭効果やリラックス効果も期待できる。

・和紙:い草よりも耐久性が高く、ダニやカビに強い素材。着色しやすいためカラーバリエーションが豊富。

・樹脂:ポリプロピレンなどの樹脂をストロー上に加工した素材。耐久性・耐水性が高く、ペットがいる家庭でも使いやすい。

また、畳表は使用している素材の種類と産地によって、国産表・中国表・化学表の3種類に分類されます。ここでは、3種類の畳表の特徴について紹介します。

国産表

国産表は、古くから日本で作られている畳です。国産のい草を使用し、弾力性や耐久性に優れています。また手触りが良く、い草の香りが強いことも特徴のひとつです。加えて、製造された地方によって色調や色合い、光沢が大きく変化します。

中国産の畳と比べて高価ではあるものの、上質・高価な畳であるといえます。

中国表

一般的な住宅で多く使用されている畳は、その8割が中国産です。中国表の最大のメリットは安価であることで、そのため一般に広く流通しています。

中国産畳は安価な代わりに、耐久性は国産の畳に劣ります。規制の厳しい日本と違い、中国では大量の農薬が使われていて、畳を染める際には化学染料が使われます。

中国で生産されたい草は船便で運ばれますので、輸送中にカビが発生するのを防ぐために防カビ剤も使われているのです。

畳独特の色合いも楽しみにくいですし、赤ちゃんなどの体調面を気にされる方は避けた方がよいでしょう。

化学表

国産品・輸入品に関わらず、い草などの天然素材を使用しない畳です。化学表には植物の代わりに、和紙やポリプロピレンが使われます。

最大の利点はダニやノミ、カビの発生を抑えられる点にあります。また品質にバラつきが少なく、変色しにくいのも利点です。一方、天然の畳と比べると自然な色合いに乏しいのが難点だといえます。

畳床の種類(材質)

畳表を取り付ける、畳の土台を「畳床(たたみどこ)」といいます。伝統的な製法ではわらを使うのが一般的ですが、現在はさまざまな素材が使われています。

ここでは、主な畳床の素材を3つ紹介します。

わら床

わらを編んで作られる、昔ながらの畳床です。素材に重量感があり、心地良い感触が特徴です。また、断熱効果や保温効果にも優れているほか、耐久性や弾力性の面でも優秀な素材です。

一方で、気密性の高い洋風住宅には向かず、なおかつ高額というデメリットもあります。

そもそも畳は、風通しの良い日本家屋に合わせて作られた床材です。風通しの悪い住宅ではカビやダニが発生しやすくなるため、湿度の管理を行わなければなりません。

建材畳床

わらを一切使用せず、化学繊維のみで作られた畳床です。ダニやカビが発生しにくく、断熱性や防音性、耐久性に優れています。一方、湿度が高い環境だとカビが生えやすくなるため、ある程度の湿度管理が必要です。

建材畳床は、構造が異なる3種類に分かれます。

Ⅰ型

木材チップを圧縮したインシュレーションボードのみで構成される畳床です。断熱性や防音性、耐久性に優れ、ある程度の吸湿性をもちます。

その耐久性から、畳床への負担が大きい箇所への使用が適しています。また、建材畳床の中ではもっとも高額です。

Ⅱ型

インシュレーションボードと耐湿性の高いポリスチレンフォームを重ね、2層構造にした畳床です。

特徴はわらに比べて非常に軽い点で、ほかの建材畳床と比較しても最軽量です。加えて、大量生産が可能なことから、安価であることも長所といえます。

ただし、工業製品に区分されることから、リサイクルが難しい難点があります。

Ⅲ型

インシュレーションボードでポリスチレンフォームを挟み込んだ構造の畳床です。Ⅱ型同様に軽量でダニやカビが付きにくい一方、リサイクルに難点があります。

耐久性はⅠ型に劣りますが、金額はⅠ型より安価です。

サンドイッチ畳床

わら床の間に、ポリスチレンフォームやインシュレーションボードを挟み込んだ作りの畳床です。わらに比べると軽量で、断熱性ももち合わせています。

わら床と似た感触をもち、価格も比較的安めです。

畳を選ぶときのポイント

畳を選ぶ際は、畳表と畳床の両方の素材を確認することが重要です。費用を重視するなら、中国産を選ぶと良いでしょう。

しかし、最も長持ちするのは国産のい草を使用した畳です。耐久性が高くささくれが出にくいため、長く美しい状態を保ちたいなら国産の畳が向いています。畳表を織りあげる糸は2本引きのものを選ぶのがおすすめです。

風通しが悪い場所で使う場合や、シックハウス症候群の予防も視野に入れるなら、カビやダニ、虫に強い和紙などの特殊素材を選ぶと良いでしょう。

また、畳はインテリアに大きく影響するものなので、部屋の雰囲気に合ったデザインやカラーのものを選ぶことも重要です。

お子様が遊ぶときや昼寝をするときなど、必要なときにだけ畳を敷きたい場合は、気軽に移動できるユニット畳がおすすめです。どのような目的で畳を取り入れるのかを考えて、それに合わせた畳を選びましょう。

まとめ

畳と一口にいってもその種類は豊富にあり、それぞれ特徴が異なるため、畳を敷く目的を明確にしてそれに合ったものを選ぶことが大切です。しかし、どの畳が自宅に合うのかわからないこともあるでしょう。

そんなときは、襖・障子・網戸・畳の張り替え専門「金沢屋」におまかせください。「金沢屋」では、一般的な畳をはじめ、デザイン性が優れた畳や耐久性が高い畳、カビ・ダニが発生しにくい畳などを、幅広く取り揃えております。

プロの職人がお客様の生活環境に合わせた畳をご提案いたしますので、何でもご相談ください。日本全国約350店舗から、あなたのご自宅へ駆け付けます。メール・電話にてご依頼やお見積りを受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。