畳はいつごろ処分する?

まずは、畳を処分する時期の目安について紹介します。

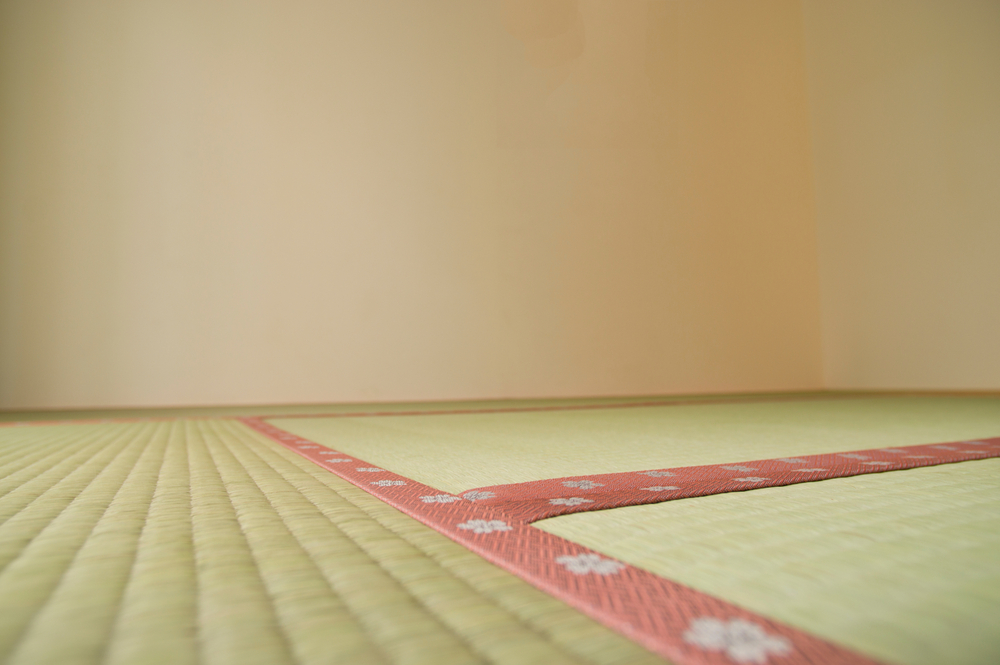

畳の寿命は10~20年程度

畳の寿命は普段のメンテナンスに左右される面も多いですが、おおむね10〜20年程度といわれています。寿命が近づいてくると、ところどころに傷みが出てきて、劣化しているのが見た目にも分かることが多いです。

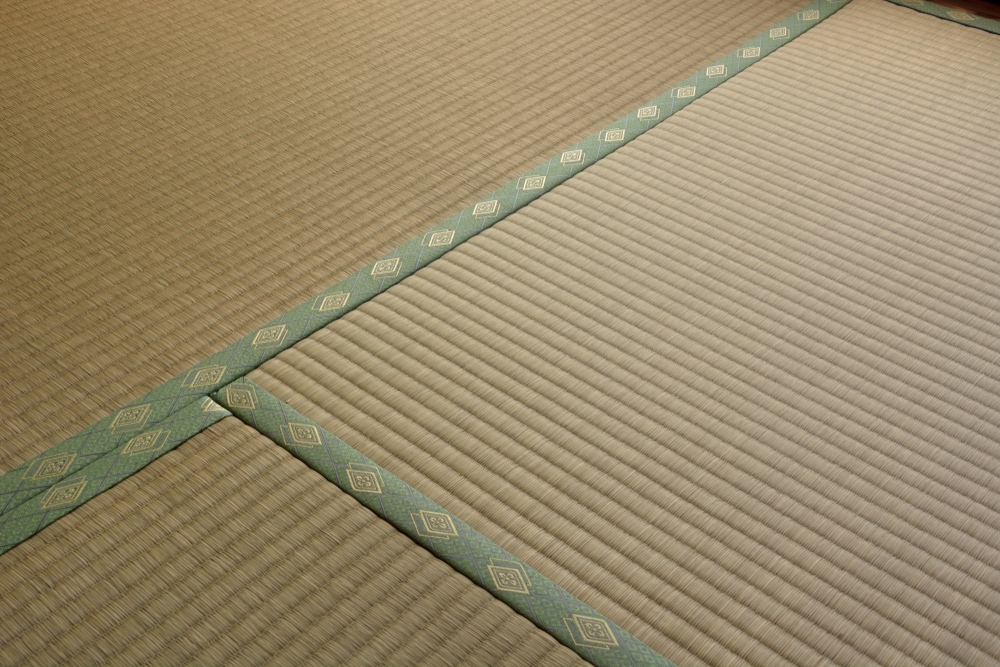

また、畳は裏返しにして使用することもできます。そうすれば、畳表(たたみおもて)が傷みはじめても、もう数年長く使うことができます。

ただ、畳の芯と呼ばれる畳床(たたみどこ)は20年前後が寿命の目安です。そのため、畳床の寿命にあわせて、20年使用したら交換を検討すると良いでしょう。

畳の色が変色したら処分の目安

10年以上使用している畳は、キズなどが目立ってきます。畳の色が使用し始めたときと比べて変わってしまっていることもあるでしょう。

そのような劣化がはっきり見えるのは、処分時期のサインです。購入時期は青々としていた畳が黄色に変色している場合は、処分を検討することをおすすめします。

畳を処分する6つの方法

畳を処分する方法は主に次の6つです。ここでは、それぞれの方法を紹介します。

畳を張り替えて畳店に依頼

畳店に依頼して張り替えてもらう場合、古い畳は引き取ってもらえます。そうすれば、ほかの業者へ処分を依頼する必要がないため楽に処分できるでしょう。

ただし、畳店によって無料で引き取ってくれるところだけでなく、有料のところもあります。有料の場合には、いくらかかるのか事前に確認しておきましょう。1枚あたり1,000〜2,000円程度のところが多くあります。6畳の和室なら6,000〜12,000円程度かかるでしょう。

不用品回収で引き取ってもらう

畳を張り替えるのではなく、リフォームなどで洋室にするケースもあるでしょう。その場合は、不用品回収業者に依頼して畳を処分してもらう方法があります。

料金相場は1枚2,000〜3,000円程度と高めですが、自宅まで引き取りに来てくれるため便利です。業者によっては曜日や時間帯などの融通が利くところもあります。平日の昼間は自宅にいない場合には、土日や夜間に依頼することも可能です。

粗大ごみとして自治体に回収してもらう

畳を処分する際、自治体に粗大ごみとして回収してもらうのが最も手軽な方法です。処理券を購入する手間や集荷場所まで運ぶ手間はかかりますが、畳店や不用品回収業者に依頼するよりも安価に処分できます。自治体ごとにルールが定まっているはずなので、住んでいる地域の回収状況を確認してみましょう。

ただし、畳店や不用品回収業者の場合は、電話で呼べばすぐに来てくれることもありますが、粗大ごみとして出す場合には、市役所などに出向いて処理券を購入したり、粗大ごみ回収日まで待ったりしなければならないため、処分を急いでいるときには向いていないかもしれません。手間と費用のバランスをよく考えて検討してみてください。

可燃ごみとして自治体のごみ収集にだす

畳は自治体によっては、通常の可燃ごみとして出すことも可能です。そうすれば、ごみ袋の費用のみで済みます。

ただし、畳をそのままの状態で出すことはできず、解体して小さくする必要があります。電動ノコギリなどを使用すれば畳を切断できますが、実際に行うのはかなり大変なため、あまりおすすめはできません。

また、可燃ごみとして出せる具体的な大きさの基準は、自治体によって異なります。可燃ごみとして処分したい場合は、事前に確認しておきましょう。

自治体のクリーンセンターなどに持ち込む

畳を積める大きさの車を持っている人なら、自治体のクリーンセンターに持ち込む方法もあります。

料金は通常重量で決まりますが、具体的な基準は自治体によって異なります。不用品回収業者を利用する場合と比べると、安く済むことが多いです。ただし、平日の昼間のみ対応しているケースが多く、時間にあまり融通が利きません。また、事前予約が必要な場合もあります。

リサイクルショップで買い取ってもらう

比較的キレイな状態の畳ならまだ使えるため、リサイクルショップで買い取ってもらうこともできます。寿命で張り替えるのではなく、リフォームなどで畳が不要になった場合などにおすすめです。

状態が良くなく買取不可になった場合でも引き取ってもらえることがあります。ただし、引き取りに費用がかかることもあるため、事前に確認しておきましょう。

ここまで紹介してきた6つの畳を処分する方法を表にまとめると以下のようになります。

依頼先 | 処分方法 | 処分金額の目安 |

畳屋 | 畳を新調する際に古いものを回収してもらう | 1畳あたり1,000円~2,000円 |

不用品回収業者 | 業者が回収 | 1畳あたり2,000円~3,000円 |

各自治体 | 粗大ごみとして処分 | 1畳あたり300円~1,500円 |

小さく解体して可燃ごみとして処分 | 無料 | |

クリーンセンターへ持ち込む | 無料 | |

リサイクルショップ | リサイクルショップへ持ち込む | 値段が付くこともある |

自治体を利用して処分する方法が最も費用を抑えられますが、最終的には依頼先ごとのメリット・デメリットを考えて選ぶことが重要になります。例えば、自治体は費用を抑えられるメリットがある一方で、時間や手間がかかる点がデメリットのため、処分する畳の量などを考慮して決めていきましょう。

畳の処分費用をおさえるコツ

畳の処分費用を抑えるためには、次のような点を把握しておきましょう。

依頼先によって処分費用の目安が異なる

畳の処分費用の目安は、処分方法によって差があります。畳店に依頼する場合には1枚1,000〜2,000円程度ですが、不用品回収業者に依頼すると1枚2,000〜3,000円程度です。1部屋分の畳を処分するとなれば、それなりに差が大きくなるでしょう。

また、畳店の中でも比較的安く処分を依頼できるところもあれば、処分料金が高いところもあります。不用品回収業者に関しても同様です。

費用をできるだけおさえたいなら可燃ごみで出す

畳の処分でもっとも安く済むのは、可燃ごみとして自治体のごみ収集に出す方法です。

ただし、自ら畳を裁断するのは非常に手間がかかります。電動ノコギリなどの道具も必要で、新たに購入する場合には、その分の費用もかかります。

道具が揃っており、手間をかけても費用を抑えたいと考えている人は検討してみると良いでしょう。

手間と費用のバランスを考え、粗大ごみとして処分する

畳の処分をするとき、費用に目が行きがちですが、処分の手間の大きさも考慮して処分方法を考えた方が良いでしょう。地域にもよりますが、各自治体で粗大ごみとして処分する場合、畳1枚あたり無料〜1,300円の費用で済みます。

一方で、畳を可燃ごみとして処分するためには、畳を解体する手間がかかります。粗大ごみとして捨てる場合には、処理券の購入や指定場所までの運搬などの重労働が発生します。

確かに時間に余裕があったり、処分する畳の枚数が少なかったりする場合には、費用面・労力面の両方の観点から自治体での粗大ごみとして処分するのをおすすめします。しかしながら、大量の畳を限られた時間の中で処分しようとするときには、手間と費用のバランスを考慮して処分方法を決めるのが良いでしょう。

複数の見積もりを取って比較する

畳店や不用品回収業者に畳の処分を依頼するなら、複数の業者から見積もりを取って比較することが大事です。最初に問い合わせたところで良さそうに思えても、より安い料金で依頼できるところが見つかる場合があります。

また、見積もりを比較するときには、金額だけでなく内容や内訳などもよくチェックしておきましょう。業者によっては、処分費用のほかに運搬費や出張費などがかかることもあります。見積もりに内訳などが細かく記載されていない場合には、追加費用がないかどうか確認しておきましょう。

コスパを考えるなら畳店がおすすめ

畳の張り替えをするなら、古い畳の処分も畳店に依頼するのがおすすめです。張り替えと処分をセットで依頼することで、処分のみ依頼するよりも安く済むことがあります。

また、処分だけ別の業者に依頼するのは手間がかかるでしょう。畳店にまとめて依頼すれば、費用を抑えられるうえに手間も省けます。

畳を処分するときの注意点

畳を処分する際には、次のような点に注意しましょう。

畳の素材で費用が異なる場合がある

畳には天然素材の本畳だけでなく、樹脂などの人工素材が使われているものもあります。

まずは、処分しようとしている畳の素材を確認しておきましょう。樹脂加工の素材の畳なら、本畳よりも安く処分できることが多いです。

ただ、畳店では樹脂加工の畳の処分は受け付けていないこともあります。そのため、不用品回収業者などに依頼することになるでしょう。

分別方法を間違えないこと

畳を裁断して可燃ごみとして出す方法は、すべての自治体で可能なわけではありません。自治体によっては、裁断したとしても畳を可燃ごみとして出せないところもあります。その場合には、粗大ごみという扱いになるため注意しましょう。

畳を裁断して可燃ごみとして処分しようと検討しているなら、お住まいの自治体のルールをよく確認しておく必要があります。

畳の状態によっては業者に依頼できない場合がある

畳店で引き取られた古い畳は単に捨てられるのではなく、ゴザなどに再利用されるケースも多いです。そのため、必要以上に水分を含んでいる場合や著しく劣化している場合には、引き取りを断られてしまうこともあります。

畳店に引き取りに出す場合には、なるべく汚れや水分を取っておくのが望ましいです。

畳を裁断するときはケガに注意

畳を裁断する際に、ケガをしてしまう可能性もあります。特に普段電動ノコギリなどを扱う機会があまりない人は、十分に注意が必要です。防刃手袋を装着して作業するのが望ましいです。

また、危険なだけではなくホコリが舞うこともあります。ホコリを吸い込むことで健康を害してしまうおそれもあるため、ゴーグルやマスクなども装着したうえで作業しましょう。

畳を処分せずに再利用する方法も!

まだ使えそうな畳であれば、捨てずに再利用する方法もあります。ここでは、畳を再利用する方法を紹介します。

フローリングにリメイクする

畳や畳床がまだ十分キレイな場合は、畳の上からフローリングを置いてリメイクすることで部屋の模様替えができます。

畳を剥がしてフローリング材へ替えるリフォームに比べて、畳の上からフローリング材を敷いた方が手軽なため、和室を洋室へ模様替えする場合は畳をリメイクすることも再利用法の一つです。

一部だけ畳のスペースを作る

再利用できそうな畳の部分だけを使って小さな畳スペースを作ることも畳の再利用法のひとつです。傷みや汚れがひどい部分は処分するしかありませんが、使える部分だけでも再利用することで処分費用を抑えられます。

小上がりスペースのように一部分だけ和室を作りたいという方は、畳を再利用して作ることも検討してみましょう。

畳を必要としている方に譲る

周囲に畳を必要としている方がいる場合は、畳を処分せずに譲渡する方法も考えられます。

ジモティーやYahoo!オークションなどのインターネットサービスを利用すれば、あまり手間をかけずに無料で譲る相手を探せるかもしれません。処分するよりも楽に畳を手放せる譲渡も検討してみましょう。

まとめ

畳を処分する際には、張り替えと一緒に畳店に依頼するのが無難な方法です。そのほか、不用品回収業者やリサイクルショップなどを利用する方法もあります。大きな車を持っている場合には、自治体のクリーンセンターに持ち込むことも可能です。

手間や費用などを考慮して、自分にもっとも合った処分方法を選びましょう。

また、畳の張り替えをご希望の方は、金沢屋にご相談ください。金沢屋は襖・障子・網戸・畳の張り替え専門店で、全国に約350店舗展開しております。和室のことで何かお困りなら、お気軽にお問い合わせください。