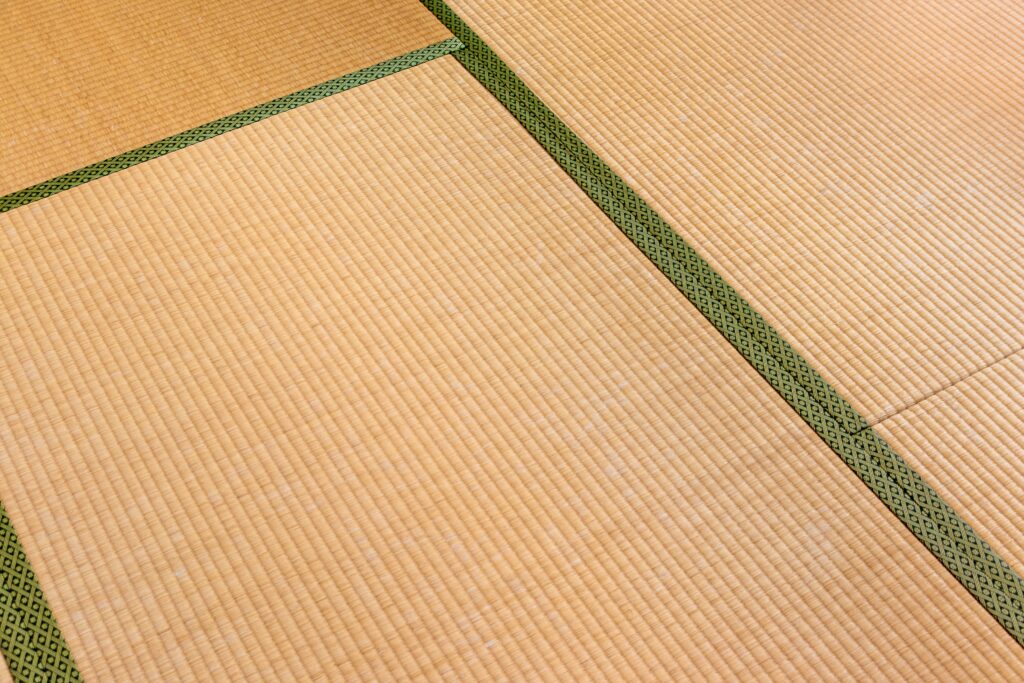

畳の保護に活用できる傷・へこみの防止グッズ

畳の傷やへこみ防止におすすめしたいマットや敷物を紹介します。

コルクマット

コルクマットは天然素材を使用して作られています。断熱性に優れており肌触りも良いため、夏や冬に裸足で歩いても快適に過ごせるのが特徴のひとつです。また物を落としても響かず防音性にも優れています。

サイズはさまざまで、家具の脚と畳の間に敷く数センチ角の小さなタイプから、部屋全体を覆う大きなサイズまであります。小さいタイプであれば、ジグソーパズルのようにはめながら大きさや形を調整できます。

ジョイントマット

正方形のマットをつなげて使うマットです。EVA樹脂という、プラスチックの一種で柔らかく弾力性のある素材で作られています。クッション性に優れており、ペットやお子様がいるご家庭で使用されることが多くあります。

ジョイントマットには、カラフルなものから落ち着いたフローリング調のものまで、さまざまな柄が販売されています。畳柄のジョイントマットもあり、畳は保護したいけれど雰囲気を壊したくないという場合に活用すると良いでしょう。

チェアマット

椅子の下に敷くチェアマットは、主にキャスター付きの椅子を使う際にできる床の傷や汚れを防ぐのに役立ちます。そのほか椅子を引く時の音を軽減したり、椅子の移動をスムーズにしたりする効果も期待できます。

主に販売されているチェアマットは、T字型と長方形の2種類が基本です。サイズや素材、柄などデザインのラインナップが豊富で、畳になじむ柄も見つけやすいでしょう。

い草座卓敷き

い草座卓敷きとは、畳素材で出来た小さな敷物のことです。テーブルや椅子の脚の下に敷くことで、フローリングや畳に傷が付くのを防止してくれます。座卓敷きとしてだけでなく、小物を置いたり花瓶を飾ったりする際に使用されることもあります。

畳で出来ているため、和室の雰囲気を壊すことなく畳を保護したい場合に最適です。

上敷き・ござ

上敷き・ござとは、い草を編んで作られている畳の敷物を指します。先ほど紹介したい草座卓敷きよりも大きなサイズで、カーペットの代わりとして使用できます。和室のイメージを損なうことなく畳を保護できるのがメリットです。

また、フローリングの部屋に敷くと、雰囲気をガラッと変えることもできます。

防振マット・多目的EVAクッション

なるべく安く対策したい場合は、防振マットや多目的EVAクッションがおすすめです。どちらも100円ショップで手軽に購入でき、コスパも良好で取り付けも簡単です。

重い家具用である防振マットは、EVAクッションよりも厚みがあります。置くものの重さを考えて選ぶのがおすすめです。

色は白や黒、透明などがありますので、家具や部屋の雰囲気に合わせて選びましょう。防振パットや多目的EVAクッションは、水洗いできるので、こぼしたり汚したりしても問題ありません。

畳を保護するグッズを選ぶときのポイント

畳を保護するカーペットやマットを購入する際は、性能やデザイン性を重視することをおすすめします。

ここからは、保護グッズを選ぶ際のポイントを紹介します。

通気性が良い素材を選ぶ

畳は、湿気があるとカビやダニが発生することがあるため、通気性の良い素材を選ぶようにしましょう。

裏地がゴム製のものや、基布(カーペットの裏地をつくる材料)に接着剤を使用しているものは通気性が悪くおすすめできません。

滑り止めがないものを選ぶ

裏面に滑り止めのシリコンやゴムの突起が付いているグッズは、ホコリや摩擦による傷がつきやすくなります。

畳を痛めるおそれがあるので、滑り止めのあるマットやカーペットは避けましょう。

和室に合うデザインを選ぶ

畳の上に敷くカーペットをどのように選ぶか迷った場合は、デザインを基準に考えるのも大切です。

デザインをあまり吟味せずに敷いてしまうと、和室の雰囲気を壊しかねません。自身の和室に合う色や素材を考えて選ぶと良いでしょう。

大判サイズのマットを選ぶ

畳の保護グッズとしてコルクマットやジョイントマットを敷く場合は、大判サイズを選ぶのがおすすめです。マットをつなぎ合わせるジョイント部分が少なく、歩いたときや寝転んだときの凹凸の違和感を減らすことができます。

畳の保護マットを使うときの注意点

保護マットを使用すると、畳の傷やへこみを防いでくれます。しかし、掃除や換気を定期的に行わないと、カビやダニなどが繁殖するおそれがあり、注意が必要です。

最後に、保護マットを使うときの注意点を紹介します。

湿気対策を行う

畳に使われているい草は吸湿能力が高く、室内を快適な状態に保ってくれます。しかし、その分カビが発生しやすい面も。畳を長持ちさせるにはこまめな換気が欠かせません。

畳の上に常にカーペットやマットをずっと敷いている場合、湿気が溜まりやすい状態になっています。特に高温多湿な梅雨の時期は注意が必要です。

最低でも1日に1回は、部屋の窓や扉を2ヵ所以上開けて換気しましょう。もしそれでも湿度の高さが気になる場合は、エアコンのドライ機能を使用したり、除湿器で湿度を調整したりすることをおすすめします。

また、新しい畳を使用する場合は、い草に水分が残っているため、保護グッズを敷く前に乾いた雑巾で乾拭きをしましょう。その後、換気をしてしっかりと湿気を取ります。

防湿防虫シートでカビやダニを防ぐ

マットやカーペットと畳の間に湿気が溜まることで、カビやダニが繁殖しやすくなります。畳の下に防湿防虫シートを敷き、発生を防ぎましょう。

防湿防虫シートを選ぶときは、なるべく防虫よりも防湿効果があるものを選ぶのがおすすめです。湿気が溜まるのを防ぎ、カビとダニの両方を対策できます。

定期的に掃除する

ホコリや食べかす、落ちた髪の毛などからカビやダニが発生しやすくなるため、こまめな掃除も怠らないようにすることが大切です。

少なくとも3日に1回は掃除機をかけるようにしましょう。毛の長いカーペットの場合は、たて・よこ・ななめに方向を変えると、根本のゴミを取りやすくなります。

畳の状態を定期的にチェックする

マットやカーペットで畳を保護していても、数ヶ月に1回はマットやカーペットをめくって畳の状態を確認しましょう。どれだけ掃除や湿気対策をしていても、カビやダニが発生している可能性があるからです。

マットやカーペットが洗える素材であれば定期的に洗い、しっかりと乾燥させてカビやダニの繁殖を防ぎましょう。

カーペットの上に重たい家具を置いている場合は、換気の際に、カーペットのめくれる部分だけでもめくって、裏面を換気するように心掛けてください。

また年に1回は大掃除として、畳に掃除機をかけ、固く絞った雑巾か乾いた雑巾で拭いてから外へ干し、風に当てると良いでしょう。

畳にまつわるトラブルの対処法

マットなどで畳の保護をしていても、気づかないうちに畳にトラブルが起こる場合があります。トラブルの状態によっては自分でできる対処法があるので試してみるのもおすすめです。

傷みが酷くて修復が難しい場合は、畳の張り替えや新調を検討しましょう。

畳のささくれ

畳にできたささくれは、自分でも対処することができます。

毛羽立っているささくれをはさみで根本からカットしましょう。そのあと、ささくれていた部分を木工用ボンドで固めれば完了です。木工用ボンドがない場合は、透明なマニキュアでも問題ありません。

木工用ボンドは乾くと透明になるので、多少塗りすぎても大丈夫です。もしはみ出た場合は、つまようじなどで取り除きましょう。

最後にタオルなどで畳をトントンと押さえてなじませれば、キレイにささくれの補修ができます。古くなった畳のささくれに困っている方はぜひお試しください。

畳のへこみ

畳のへこみも軽度なものなら補修可能です。濡れタオルを畳のへこみの上に乗せ、アイロンで押さえてへこみを直し、最後にドライヤーを使って乾かせば応急処置となります。これは、畳の主原料であるい草が、水分と熱を含むことで膨張する性質を利用した対処法です。

い草が原料でない畳はこの方法が使えません。畳が何の原料で作られているかを確認しながら補修にあたることが大切です。また、アイロンの温度を高くしすぎたり、強く押さえすぎたりすると、畳が変色する場合があるので注意しましょう。

さらに、あまりに広範囲のへこみはこの方法で補修するのは困難です。畳の交換や張り替えを検討しましょう。

日焼け

長い間使っている畳は、日光を浴びて日焼けしてしまいます。日焼けの変色が気になる人は、お酢を使って修復するのがおすすめです。

畳をキレイに掃除したら、お湯とお酢を2:1で混ぜた液体をスプレーします。この液体を日焼けした部分に振りかけ、最後に乾拭きして水分を吸い取りましょう。これで日焼けが改善する場合があります。

お酢を使った方法で改善しない場合や匂いが気になる場合は、畳ワックスを活用して修復する方法を試してみましょう。畳ワックスは染料系と樹脂塗料系の2種類があり、どちらも元に近い色味に戻すのに使えます。

まずは畳をキレイに掃除したら、水拭きをして少し畳を湿らせておきましょう。そのあとにスポンジを使って畳ワックスを塗り込みます。最後にしっかり乾燥させたら完了です。

新品同様の色に戻すことは難しいのですが、気にならない程度には戻せる可能性があるので試してみましょう。

カビ

畳に生えたカビは、大半が自分で掃除することができます。カビを掃除する際には、十分な換気と乾燥が必要です。

白っぽいカビや緑色のカビは、エタノールで落としましょう。エタノールを畳のカビ部分に振りかけ、ブラシなどで畳のカビをかき出します。カビを拭き取って水拭きと乾拭きをして、しっかり乾燥させましょう。

黒っぽいカビはエタノールだけでは落とせないので、重曹で中和させるのがおすすめです。カビの部分に重曹の粉を振りかけ、さらに上からエタノールをスプレーします。そのあとにブラシなどでカビをかき出しましょう。

最後に仕上げで水拭きをして、しっかり乾かせば完了です。カビの除去は自分でできることが多いので、ある程度は自力で補修してみましょう。

まとめ

マットやカーペットで保護することで家具による傷やへこみを防ぎ、畳を長持ちさせることができます。

ただし、すでに畳がボロボロになっていたり、カビが生えてしまっていたりする場合は、修復が難しい場合が多いです。そうした際には、畳の新調をおすすめします。

金沢屋では、本格的な熊本産のい草から、リーズナブルな中国産のい草を使った畳まで、バリエーション豊富に畳の張り替え・新調をおこなっています。せっかく新調した畳がすぐにダメにならないよう、畳床(たたみどこ)の状態の確認も欠かしません。

低コストなものから上質なものまで、豊富なラインナップを取り揃えているため、予算が心配な方でもご安心ください。部屋の利用頻度や生活環境、希望の予算に合わせてプロの職人が適切な畳を提案します。