目次

畳には原状回復の義務がある?

原状回復義務とは、賃貸物件において、借主が賃貸借契約の開始から終了までに発生した損傷を回復する義務のことです。建物そのものはもちろんのこと、物件に備え付けられている物品についても借主は義務を負うことになります。

故意・不注意による損傷の場合は原状回復が必要

2020年4月1日に民法が改正されるまで、賃貸借契約の原状回復義務の範囲は民法で明示されていませんでした。

しかし、法改正により、通常損耗や経年変化は原状回復義務を負わないことが明記されたことにより、2020年4月1日以降の賃貸借契約は改正民法が適用されることとなります。

つまり、借主は、法改正以降、法的に通常使用の範囲内での損傷には原状回復の義務を負わないこととなりました。

法律上、借主が原状回復義務を果たす必要があるのは、通常損耗や経年劣化にあたらないケースです。つまり、故意や不注意などによって損傷させた場合は原状回復義務を負うことになります。

原状回復義務は、賃貸物件に備え付けられた畳にも範囲がおよびますので、借主が不注意などで畳を損傷させてしまった場合、原状回復義務による負担が発生するということです。

原状回復のガイドラインも押さえておこう

賃貸借契約の原状回復義務の範囲が明記される民法改正以前は、法的な明示がされていなかったため、必要であれば、国土交通省のまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考にしながら貸主と話し合いをするのが基本でした。

また、改正民法は2020年4月1日以降に締結された契約が対象のため、それ以前の契約については、必要に応じてガイドラインを参考に話し合いを行うことになります。

原状回復についてのガイドラインは、トラブルが発生しやすい賃貸借契約のトラブルを防止する目的で作成されたものです。基本的な考え方が示されたもので法的拘束力はありませんが、退去時の修繕について貸主と借主のどちらが負担すべきかが明示されています。

なお、ガイドラインで示されている原状回復とは、借りた当初の状態にまで戻すことではありません。ガイドラインでは、通常使用(通常損耗や経年劣化)、善管注意義務違反、故意、過失、通常使用を超える使用を明確に分け、それぞれのケースでの修繕費の負担の在り方を示しています。

通常の使用では借主負担が発生しないことが多い

通常損耗や経年劣化などのいわゆる通常使用の範囲であれば、借主の負担は基本的に発生しません。

これは、2020年4月以降に適用される改正民法で明記されていることが理由のひとつです。また、旧契約で参照することになるガイドラインでも、通常使用での原状回復義務はないとされています。

通常使用の損耗や経年劣化とは、どのような使い方であっても発生すると想定される損耗などのことです。例えば、日焼けによる畳の変色、家具を置いたことにより生じた畳の色の違いは経年劣化の範囲とされています。

家具を置いたことによる畳のへこみ、使っているうちに生じた畳のささくれも通常利用で生じた損耗の範囲です。

このように、通常使用の範囲内で起こる損耗などについては、基本的に貸主が退去後に修繕を行うことになるため、借主側に退去時の畳の修繕費用の負担は発生しません。

借主に畳の原状回復義務が発生するケース

基本的に、賃貸借契約において、借主に畳の原状回復義務は生じないと説明しましたが、例外もあります。借主に畳の原状回復義務が生じるケースを3つ説明する。

1.借主に故意や過失があったとき

まず、借主が意図的に畳を傷つけた場合、あるいは故意でなくても不注意により偶発的に畳を損傷させた場合です。

例えば、畳の上に飲み物をこぼしてシミをつくってしまったり、畳の上に遊具を置いたことによって畳に傷がついたり、ガムが付着したり、たばこの灰が落ちて汚れが付着したりするケースが挙げられます。

いずれの行為も借主が気を付けていれば通常は起こらないことです。通常の使用の範囲から外れるとして、原状回復のための修繕費の負担義務を借主が負うことになります。

2.借主に善管注意義務違反があったとき

善管注意義務とは、善良な管理者の注意義務の略称で、社会通念上の注意義務のことです。善良な管理者として責任をもって特定物の引き渡し時(賃貸物件の明け渡し時)までに適切に管理することを定めた義務で、民法にも規定されています。

善管注意義務違反になる場合とは、適切な管理を怠って損害を与えてしまった場合です。例えば、通常の掃除やお手入れを怠ったことで畳にカビが発生を発生してしまったり、こぼした飲み物を放置して畳にシミを作ってしまったりしたケースなどが該当します。

3.契約書に畳の原状回復について特約があったとき

賃貸借契約では、個別に特約が設けられていることがあります。特約とは、特別な約束のことです。原状回復のガイドラインや改正民法において特約を制限するような内容は明記されていませんので、貸主は原状回復義務で特約を設けることができます。

ただし、賃貸借契約は借主が不利になるような内容、例えば必要性のない特約、貸主の過剰な利益を追求するような特約、借主の意思表示を確認できない特約は、裁判によって無効とされます。特約があるからといって、すべてが法的に有効なわけではありません。

畳に関する原状回復義務の特約でよくあるのが、畳の張り替えにかかる費用負担を借主に求める内容です。ペット可やファミリー向け物件など、畳が損傷しやすいと思われる物件でよくみられます。

このように、特約があることに同意した上で賃貸借契約を行った場合は、借主側で原状回復を行わなければならないことに注意が必要です。

畳の原状回復の方法と費用相場

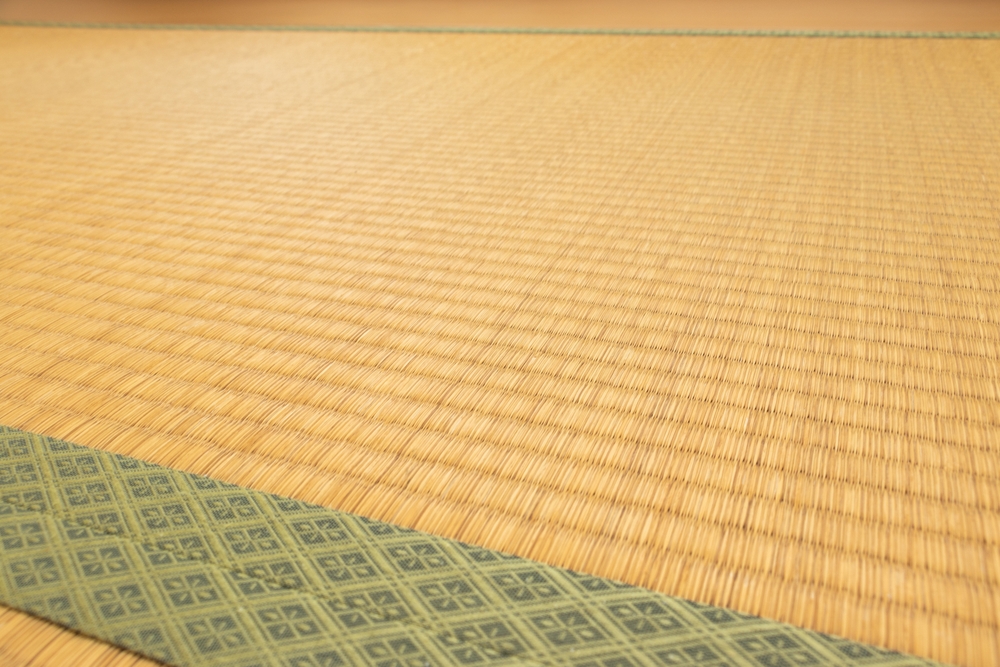

畳の原状回復には、裏返し、表替え、新調による方法があります。この3つの方法とそれぞれの相場価格を紹介します。

畳の裏返し

畳の裏返しとは、畳表(たたみおもて)をはがしてから裏返し、表面を張り替えることです。畳を使い始めてから数年が裏返しを行う目安とされています。日焼けが少し目立ってきた場合、ささくれが目立ってきた場合、つやがなくなってきた場合などのタイミングで行うことが多いです。

相場は、1帖あたり3,000円〜5,000円程度で、別に作業代などがかかります。

畳の表替え

畳の表替えとは、畳の表面である畳表と畳の縁を覆う畳縁(たたみべり)をはがして、新しいものに張り替えることです。い草の香りや機能を復活させたいタイミング、日焼けがひどく裏返しだけでは対応できない場合などで選択されます。

畳の表替えの目安は2年〜5年です。相場は1帖あたり3,500円〜25,000円で、畳表のグレードで異なります。賃貸借契約の特約では、畳の表替えが記載されていることが多いです。

なお、畳の表替えでは踏み込んだときの感触はそのままとなるため、沈み込む感触は改善できません。沈み込みを直したいときは、次に説明する新調を検討する必要があります。

畳の新調

畳自体をまったく新しいものに変えることを新調といいます。新調の目安は10年〜20年です。選択する畳の品質や古い処分の処分費用などで変化しますが、相場は1帖15,000円からとなっています。

畳の沈み込みがひどくなったタイミング、デザイン性のある畳を取り入れるタイミングなどで新調することが多いです。

まとめ

賃貸借契約で畳の原状回復を行う場合、貸主や管理会社の指定する業者となることも多いですが、交渉次第では自分で業者を手配することもできます。自分で手配することのメリットは費用を抑えられる可能性があることです。

金沢屋では、畳の張り替えから新調まで幅広く対応しています。畳の原状回復にお困りでしたら、ぜひご相談ください。